Garnisonkirche Potsdam

Entdecken Sie die faszinierende Geschichte und die beeindruckende Architektur der Garnisonkirche Potsdam! Als eine der bedeutendsten Bauwerke der Stadt steht sie wieder im öffentlichen Fokus mit ihrem geplanten Wiederaufbau. Erfahren Sie mehr über die reiche Geschichte, die einzigartige Architektur und weitere spannende Fakten dieser Potsdamer Sehenswürdigkeit.

Inhaltsverzeichnis

Garnisonkirche Potsdam: Die Geschichte der Kirche

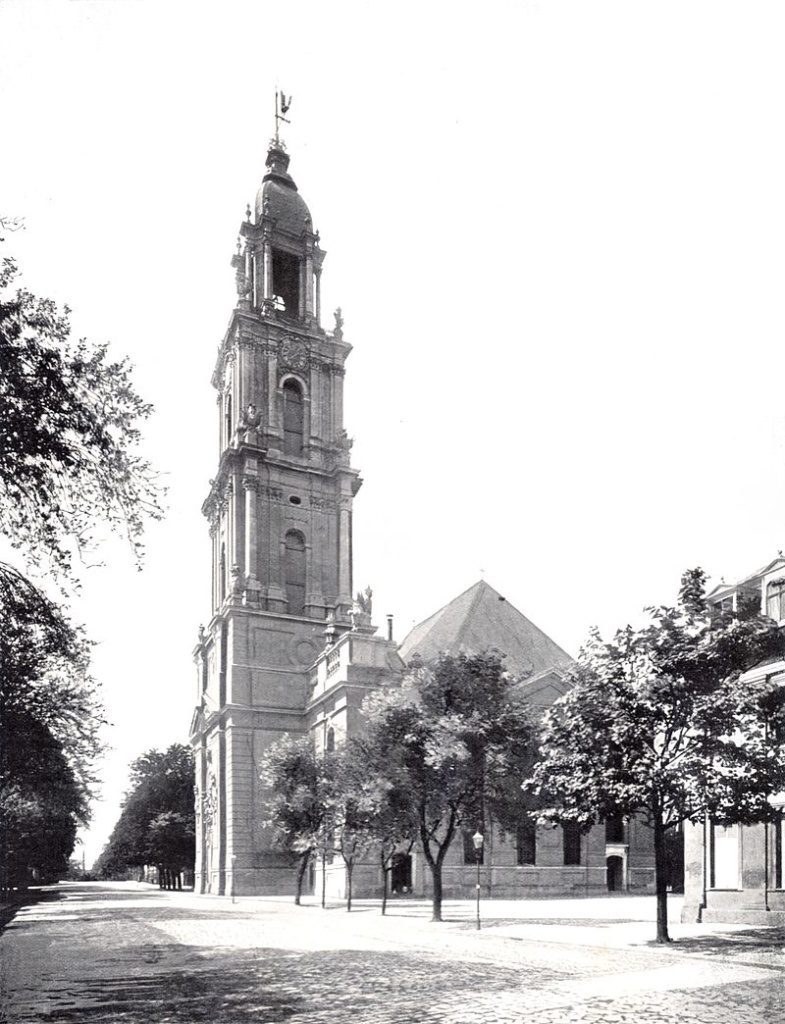

Die Garnisonkirche Potsdam, erbaut von Architekt Philipp Gerlach zwischen 1730 und 1735 auf Anordnung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm I., ersetzte die zuvor am selben Ort stehende Fachwerkkirche von 1722. Sie diente in der Residenz für die Angehörigen des Hofstaats und der Garnison.

Am 4. Juli 1816 feierten Militär und Bevölkerung in Anwesenheit Friedrich Wilhelms III. die Befreiung von den Franzosen. An den Wänden wurden eroberte Fahnen, Standarten und Tafeln mit den Namen der Gefallenen angebracht. Eine marmorverkleidete Nische erinnerte an das Bündnis zwischen Preußen, Russland und Österreich, in der die Wappen der „drei schwarzen Adler“ hingen.

Beide evangelischen Konfessionen, reformiert und lutherisch, hielten seit Errichtung der Garnisonkirche getrennte Gottesdienste. Am Reformationstag 1817 nahm der König am Gottesdienst zur Vereinigung der Konfessionen zur Unierten Kirche teil. Der Altartisch, zuvor nur mit einer aufgeschlagenen Bibel geschmückt, trug nun ein Kruzifix und zwei Leuchter als äußeres Zeichen dafür.

Der Zustand des Innenraums verschlechterte sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die zahlreichen Besucher, die die Grabstätte der bedeutendsten Könige Preußens besuchten, machten eine Renovierung dringend erforderlich.

Die Vereinnahmung der Garnisonkirche durch die Nationalsozialisten prägt das historische Bewusstsein stark. Adolf Hitler und Paul von Hindenburg eröffneten am 21. März 1933 gemeinsam den Reichstag an diesem symbolträchtigen Ort, um das „Dritte Reich“ in die Nachfolge Preußens zu stellen. Dies führte zur Assoziation des „Geists von Potsdam“ mit preußischem Militarismus und Expansionsdrang.

Der schwere Bombenangriff auf Potsdam im April 1945 sollte nicht nur die Stadt, sondern auch ein Symbol des Preußentums treffen. Obwohl die Kirche selbst nicht getroffen wurde, geriet der Turm durch Funkenflug in Brand, wodurch das berühmte Glockenspiel in die Tiefe stürzte und das historische Zentrum sowie das östliche Havelufer großen Schaden erlitten.

Sprengung der Garnisonkirche Potsdam

Nach dem Krieg konnten die Potsdamer noch auf die Ruinen der ausgebrannten Garnisonkirche blicken, in deren Turm eine provisorische Heilig-Kreuz-Kapelle eingerichtet wurde. Im Juni 1967 jedoch ordnete Walter Ulbricht an: „Das Ding muss weg“. Die preußische Vergangenheit sollte getilgt werden. Trotz des Widerstands der Kirchengemeinde wurde der Abriss durchgesetzt.

Am 14. Mai 1968 wurde zunächst die Königsgruft gesprengt, gefolgt vom Kirchenschiff. An dieser Stelle verläuft heute eine Straße mit hohem Verkehrsaufkommen, und das einstige Stadtbild, geprägt von den Kirchtürmen, ist nicht mehr erkennbar.

Garnisonkirche Potsdam: Architektur und Bauweise

Die Garnisonkirche wurde aus Ziegelsteinen gemauert, wobei dekorative Elemente aus Sandstein bestanden. Die Seiten des Quersaalbaus waren durch fünf hohe Rundbogenfenster gegliedert. Um diese in den Kirchenbau zu integrieren, befanden sich an beiden Seiten des Turmes Treppenhäuser. Die Spitze wurde von einer Wetterfahne gekrönt, die einen auf die Sonne zufliegenden Adler zeigte und das Monogramm Friedrich Wilhelms I. trug. Diese Fahne wies nicht nur auf den Wahlspruch des Königs hin: „Nec soli cedit“ – auch der Sonne weicht er nicht. Sie symbolisierte auch den strebenden Gläubigen zu Christus. Gleichzeitig war es eine Anspielung auf den „Sonnenkönig“ Ludwig XIV.

Glockenspiel der Garnisonkirche

Das Glockenspiel der ersten Garnisonkirche wurde im Turm wieder aufgehängt. Seit 1797 erklang zur vollen Stunde eine geistliche und zur halben Stunde eine weltliche Melodie: „Lobe den Herrn“ und „Üb immer Treu und Redlichkeit“. Diese Melodien können Sie heute am rekonstruierten Glockenspiel wieder zu den gleichen Zeiten hören.

Die Kirche verfügte über sechs Eingänge. Das besonders reich verzierte Turmportal mit einer Inschrift wurde jedoch nicht genutzt. Der Innenraum war in zwei Seitenschiffe und ein Mittelschiff unterteilt, während hölzerne Emporen zwei Obergeschosse bildeten. Auf der ersten Empore gegenüber Kanzel und Orgel nahmen der König und sein Gefolge Platz. Im Erdgeschoss darunter saßen die Königin und ihre Hofdamen, wobei im Winter auch hier geheizt werden konnte. Das Erdgeschoss war ansonsten der Zivilgemeinde sowie den Frauen der Offiziere und Soldaten vorbehalten, während die geräumigen Emporen dem Militär dienten. Die Kirche bot insgesamt Platz für 2800 Menschen.

Ursprünglich hatte das Gestühl keine Rückenlehnen, vermutlich um die Soldaten am Einschlafen zu hindern. Im Jahr 1738 wurde eine flache Rampe eingebaut, um den gichtgeplagten König in einem Rollstuhl zu seinem Platz zu bringen. Die calvinistische Überzeugung des Königs, die Kirchenausstattung schlicht zu halten, passte gut zu seiner Sparsamkeit. Der einfache Altar stand im Zentrum des Kirchenraums. Im Gegensatz dazu investierte der König hohe Summen in den Bau einer monumentalen Kanzelgruft, die eine Einheit mit dem Grabraum bilden sollte. Die Königsgruft selbst war mit poliertem, dunklem Marmor verkleidet. Der König ließ schwarze Marmorsarkophage aus den Niederlanden für sich und seine Gemahlin Sophie Dorothea einschiffen.

Gräber

Im Jahr 1740 wurde Friedrich Wilhelm I. in der Garnisonkirche beigesetzt, während seine Gemahlin in Berlin ihre letzte Ruhe fand. Friedrich II. (1740-1786) wurde entgegen seinem testamentarischen Wunsch neben seinem Vater bestattet. Diese unfreiwillige Nähe dauerte bis zum Jahr 1944 an. Erst 1991 fanden beide Preußenherrscher nach der Auslagerung in die Stammburg der Hohenzollern getrennte Ruhestätten: Friedrich Wilhelm I. im Mausoleum an der Friedenskirche und Friedrich II. bei Sanssouci.

Die Garnisonkirche wurde durch die Beisetzung des Soldatenkönigs zur Bühne königlicher Inszenierung, zu einer preußischen „Wallfahrtsstätte“. In einer dramatischen Szene am Grab Friedrichs II. verbündeten sich 1805 Zar Alexander I. und Friedrich Wilhelm III. (1797-1840) gegen Napoleon. Der siegreiche französische Kaiser besuchte ein Jahr später selbst die Kirche, wo er lange Zeit in der Gruftkammer verweilte. Seine Verehrung für Friedrich II. unterstrich die Niederlage Preußens noch deutlicher. Die Garnisonkirche wurde somit zur Projektionsfläche politischer Selbstdarstellung.

Die Kirchengemeinde besaß keine eigenen Leitungsgremien und war abhängig vom Staat. Daher konnte sie sich auch nie gegen diese Form der fremdbestimmten Nutzung wehren.

Wiederaufbau der Garnisonkirche Potsdam

Der Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam ist eng mit ihrer historischen Bedeutung und symbolischen Kraft verbunden. 1735 nach Entwurf von Philipp Gerlach erbaut, galt sie als eine der schönsten Barockkirchen Norddeutschlands und entwickelte sich zum Symbol des preußischen Militarismus. Ihre historische Bedeutung erreichte 1933 einen Höhepunkt, als sie zur Eröffnung des Reichstages unter der Nazi-Herrschaft genutzt wurde. Die Kirche wurde 1945 bei einem Luftangriff zerstört, und die Ruine 1968 in der DDR gesprengt. Erste Bestrebungen zum Wiederaufbau begannen 1984 in Iserlohn durch eine private Initiative, was 1990 in Potsdam fortgesetzt wurde, jedoch von Anfang an umstritten war. Die Evangelische Kirche schlug vor, die Garnisonkirche als internationales Versöhnungszentrum wiederzuerrichten, was zu Differenzen mit konservativen Gruppen führte. Ab 2013 erklärte die Bundesregierung den Wiederaufbau zum Projekt von nationaler Bedeutung, und der offizielle Baustart fand 2017 statt, begleitet von Protesten. Trotz finanzieller und baulicher Herausforderungen wurde der Turm bis 2022 weitgehend fertiggestellt. Im April 2024 soll die kleine Kapelle im neuen Turm eröffnet werden, der bereits als ein neues Wahrzeichen Potsdams gilt.

Adresse

Breite Str. 7, 14467 Potsdam

Öffnungszeiten

Am Ostermontag, dem 1. April 2024, wird die Nagelkreuzkapelle im Turm der Garnisonkirche feierlich in Dienst genommen.

Die Ausstellung in der Garnisonkirche Potsdam in der Nagelkreuzkapelle ist von Dienstag bis Sonntag von 11:00 bis 16:00 Uhr geöffnet, während sie an Silvester und Neujahr geschlossen bleibt. Zusätzlich findet ein Gottesdienst samstags um 18 Uhr und ein Friedensgebet freitags um 12 Uhr statt. Am 23. August 2024 eröffnet die Garnisonkirche offiziell. Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier hält die Festrede am 22. August.

Garnisonkirche Potsdam Tickets & Touren

Tickets für den Turmbesuch sind ab 23. August 2024 erhältlich. Aktuell jedoch nur über die offizielle Seite der Garnisonkirche, https://garnisonkirche-potsdam.de/

Literatur

In diesem reich illustrierten Werk beleuchtet Andreas Kitschke die vielseitige Geschichte der Garnisonkirche in Potsdam. Von ihrem ursprünglichen Bau unter der Herrschaft des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. bis hin zu ihrer tragischen Zerstörung in der „Nacht von Potsdam“ sowie dem Einfluss eines neuen Geistes nach dem Krieg, spannt Kitschke den Bogen bis zum abrupten Ende im Jahr 1968 und den kontrovers diskutierten Wiederaufbauplänen. Dabei geht seine Betrachtung über die Architektur, die künstlerische Ausstattung und die Bedeutung der Kirche im barocken Stadtbild Potsdams hinaus. Ebenso nimmt er die historischen und kulturellen Ereignisse in den Blick, die sich in diesem bedeutenden Gebäude entfaltet haben.